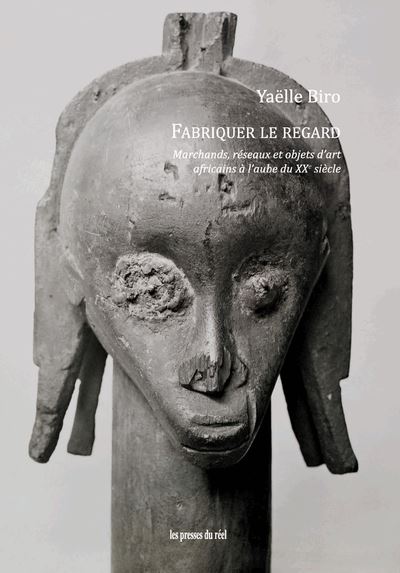

Marchands, réseaux et objets d’art africain à l’aube du XXème siècle

L’ouvrage de référence pour comprendre la « Fabrique du regard » occidental, ethnographique et esthétique, sur les objets venus d’Afrique.

Marchands, collectionneurs, critiques, artistes d’avants-gardes ont forgé au début du XXème siècle un regard qui est encore largement le nôtre sur les objets venus d’Afrique. Une « Fabrique du regard », fortement européo-centrée, qui a vu neutre à la fois un regard ethnographique dans un contexte colonial, mais aussi la consécration des objets africains en tant qu’oeuvres d’art. Pas de hasard dans cette fabrique, au contraire l’action résolue d’un petit groupe d’acteurs parmi lesquels certains ont joué un rôle déterminant : Guillaume Apollinaire, Joseph Brummer, Robert J.Coady, Marius de Zayas, Paul Guillaume et Charles Vignier notamment. La formation des « canons » des arts africains lui doit beaucoup et l’observateur contemporain ne manquera pas de retrouver les influences de ces regards jusque dans les perceptions et goûts contemporains.

SOMMAIRE

1er chapitre : l’objet africain comme objet ethnographique de consommation ; l’exemple de l’entreprise allemande J.F.G.Umlauff dont le commerce reposait sur la vente de ces objets

2eme chapitre : l’objet africain comme œuvre d’art ; le cas du marchand hongrois Joseph Brummer, premier marchand qui joua un rôle essentiel dans ce changement de regard et dans la circulation des objets

3ème chapitre : Paris-New-York, la circulation des objets africain vers et dans les Etats-Unis ; Paul Guillaume, Marius de Zayas, Robert J.Coady, Joseph Brummer, et Charles Vignier.

4ème chapitre : une étude de cas, la collection d’oeuvres africaines de l’avocat américain John Quinn entre 1915 et 1923

Ces approches sont profondément euro-centrées. A partir de là, l’auteure s’attache à proposer une autre approche, « spécifique et appropriée à ces objets mêmes »

Chapitre 1 : Convoitises coloniales : l’objet ethnographique comme objet de consommation

Les musées ethnographiques, comme le musée ethnographique des missions scientifiques (le futur musée d’Ethnographie du Trocadéro) fondé en 1878, sont au croisement de plusieurs influences, dont l’émergence de la discipline anthropologique et le sentiment national et patriotique dans un contexte colonial. Jean Laude utilisera le terme d’« art colonial ».

Conférence de Berlin et « partage de l’Afrique » entre puissances coloniales, expositions coloniales mais aussi constitutions de collectes pour témoigner du mode de vie de sociétés en voie de disparition, marquent cette époque.

Avec pour toile de fond un présupposé : la supériorité de la civilisation européenne, avec pour objectif d’étudier des formes « d’enfance de l’humanité » dont les peuples considérés comme « primitifs » seraient les témoignages encore vivants, et d’en sauvegarder les vestiges matériels à travers de vastes collectes et la constitution de musées ethnographiques. Les expositions universelles, sont en elles mêmes aussi des vecteurs d’acheminement des objets et parfois, comme en France, en Belgique, aux Etats-Unis, sont le creuset de la création de futurs musées.

Le pillage du royaume de Bénin (actuel Nigéria) en 1897 à la suite d’une expédition punitive britannique est l’un des exemples les plus emblématiques de cette circulation des objets de l’Afrique vers les musées et les marchands, à la suite de la décision du gouvernement britannique d’e vendre une partie.

En Allemagne, la société Umlauff fondée à Hambourg prospère par la vente de naturalia et d’ethnographica, en particuliers aux musées, qui en sont friands, accumulant les objets parfois jusqu’à devenir parfois de véritables bazars. La société développe la vente de « lots complets » sur la base de catalogues illustrés, supposés être représentatifs de toute une société. Les objets Herero de Namibie en sont un exemple, dramatique, au moment même où cette tribu se trouve anéantie par la puissance coloniale. La société Umlauff développe parallèlement une offre de doramas pour les foires internationale. Elle joue un rôle majeur dans la diffusion des images et des représentations, souvent stéréotypée, en dépit de prétentions scientifiques avérées.

Enfin, les particuliers eux-mêmes accèdent aux objets, par les ventes aux enchères comme par les brocanteurs. L’approche scientifique étant largement mise de côté, au bénéfice d’une « regard guerrier et colonisateur » sur des « objets de plaisir esthétique, porteurs de significations mystérieuses aussi bien qu’attrayantes ».

Comment alors s’est opéré le glissements vers le statut d’oeuvre d’art des objets africains ?

Chapitre 2 : le la transformation de l’objet africain en objet d’art

Cette transformation s’opère dès la 1ère décennie du XXème siècle. Les acteurs en sont les marchands d’art et les amateurs. Valorisation d’un certain point de vue, mais aussi consécration d’une perte de contextualisation, de la perte de sa signification originelle, et confirmation d’un regard, différent certes, mais toujours européo-centré.

Un acteur clé, souvent oublié au bénéfice de Paul Guillaume et Charles Ratton, en fut Joseph Brummer (1883-1947). Il jouera un rôle important dans la façon dont la façon dont aujourd’hui encore on perçoit ces objets et le développement d’un jugement esthétique forgé à partir du déploiement de ses activités commerciales. C’est probablement à l’académie Matisse que Brummer, alors jeune sculpteur hongrois, découvrit les objets africains. Matisse avait initié une collection vers 1906, par l’achat d’une petite figure Vili au vendeur de curiosités Emile Heymann. Heymann devint un fournisseur de Brummer. L’artiste devint collectionneur et marchand, d’abord de bibelots, puis de tous types et origines : estampes et objets japonais tableaux et objets chinois, objets persans, livres, tapis, sabres, croix médiévales, peintures anciennes et modernes etc.

Brummer développe des stratégies commerciales, participe aux foires et expositions, étend son réseau. Les objets africains sont placés au même rang que des objets dont le statut d’oeuvre d’art n’est pas ou plus discuté (civilisation grecque ou égyptienne).

Parallèlement, une proximité est mise en avant avec les artistes d’avant garde, comme lors de l’exposition de Budapest en 1909, première exposition jouant sur cette juxtaposition. Dans le même ordre d’idée, on relève l’exposition itinérante « Picasso u. Negerplastik », inaugurée d’abord à Berlin en décembre 1913 à la Neue Galerie d’Otto Feldmann. Les théoricies tels Uhde et Carl Einstein collaborent ainsi avec les marchands tels Brummer et Feldmann. Ils valorisèrent le rôle des objets africains en tant que « générateurs d’art moderne, et mirent en avant le lien qu’ils voyaient entre œuvres africaines et le développement du plus radical des mouvements de l’époque, le cubisme. Pour nombre de ses contemporains – comme l’exprima Uhde – Picasso était considéré comme l’artiste de la modernité, par excellence.

Exposer les arts africains aux côtés de Picasso permettait non seulement de changer le regard porté aux œuvres d’Afrique mais aussi de présenter l’artiste dans le contexte d’une histoire de l’art étendue ».

Les 3 frères Brummer, singulièrement Joseph, sont décrits par leurs contemporains comme des « découvreurs » à « l’oeil » exceptionnel. Raccourci un peu rapide peut être si on veut bien considérer que c’est en réalité peut être eux qui définissent ce qui est exceptionnel. En particulier par le recours à des reproductions photographiques artistiques, hors de tout contexte, loin des prises de vues ethnographiques, y compris celles de la société Umlauff. Ils participent ainsi à « la construction du canon occidental de l’art africain ». André Warnod y contribue pour sa part à travers le vocabulaire employé et consacrant le vocable et leur reconnaissance en tant qu’oeuvres d’art à part entière, quand bien même le regard est celui de son temps (« considérer avec attention les œuvres les plus primitives, les plus franchement exécutées. C’est comme un besoin qu’on a, après tant de douceurs et de sucreries, de retrouver enfin un goût âpre, brutal et simple surtout »). Voir aussi Apollinaire dans son célèbre poème ZONE.

On en vient à la contribution de Brummer à un ouvrage majeur, NEGERPLASTIK (1915) de Carl Einstein (1885-1940), considéré comme le premier ouvrage théorique sur l’esthétique des arts d’Afrique. Un ouvrage radicalement différent des publications anthropologiques de Léo Frobenius ou même des articles élogieux d’Apollinaire et Warnod. Carl Einstein est un spécialiste reconnu du cubisme. Ses recherches théoriques sur le cubisme et les arst d’Afrique se font écho. Brummer alimenta largement la documentation de « Negerplastik ».

Brummer rencontre aussi Paul Guillaume, jeune commis dans un commerce automobile, qui commence à vendre vers 1911. Lui aussi apportera une contribution essentielle à la construction du goût occidental, à travers par exemple la célébration des reliquaires fangs du Gabon devenus aujourd’hui des classiques de l’art africain. Les marchands d’art africain émergent ; ils se distinguent par leurs stratégies commerciales (l’esthétisation des objets, leur présentation, leur individualisation) des marchands de « curiosités » tels Emile Heymann qui pourtant les alimente aussi. On est passé des objets ethnographiques à des œuvres d’art. Des œuvres dont le parcours ne peut pas être dissocié de l’exploitation violente dont les pays d’origine faisaient l’objet par les puissance coloniales.

Parfois, la richesse du matériau (ors et bronzes) apparaissent comme gage de valeur et conduisent à rattacher les œuvres à une culture (les termes Bénin ou ashanti apparaissent dans les descriptions), marquant « une amélioration par rapport à l’anonymat complet des œuvres africaines ». Une parenté, certes artificielle mais dont la finalité était valorisante, est recherchée avec l’art égyptien, solidement établi, tout en « antiquisant » les objets africain et en élargissant les acheteurs. Parmi ceux-ci, les musées.

Parmi les clients importants : les français Charles Vignier (1863-1934), antiquaire, et Alphonse Kahn (1870-1948), collectionneur éclectique propriétéaitre des galeries Lafayette. Egalement en Europe le peintre Frank Burty Haviland (1886-1971). De même l’allemand Karl Ernst Osthaus (1874-1921), proche des milieux artistiques, notamment expressionnistes, qui fonda un musée privé à Hagen comportant de nombreux arts dont des œuvres africaines, ce qui en fait un pionnier, dans une approche universaliste en vogue en Allemagne. Il est à l’origine en juillet 1914 de ce qui est probablement la première exposition d’objets africains (acquis auprès de Frobenius) en tant qu’objets d’art. L’autrichien Carl Reingshaus (1857-1929) développe lui aussi cette approche d’une collection universaliste, assemblant les arts de tous les continents et de toutes les époques.

Enfin citons le célèbre collectionneur russe Sergueï Chtouchkine (1854-1936), qui cherchait à comprendre l’évolution artistique des artistes contemporains dont il était proche, singulièrement Matisse. Vladimir Markov (1877-1914), célèbre auteur du traité théorique « L’Art des nègres » » publié en 1919, cinq ans après sa mort, initia Chtouchkine. L’ouvrage fut écrit peut être juste avant « Negerplastik » de Carl Einstein, et lui dispute donc la place de premier ouvrage théorique sur l’art africain. Adepte lui aussi d’une vision universaliste, il place l’art africain comme étant un art absolument à part entière, « autonome et adulte ».

Les frères Brummer ouvrent une galerie à New-York à partir de 1914. Le jeune Paul Guillaume prendra en quelque sorte la relève à Paris. La Maison Brummer aura ouvert la voie au changement de statut des objets africains, créant quasiment de toutes pièces un marché des objets d’art, capitalisant sur son statut d’antiquaire et son lien avec les cercles modernes. Ils ont aussi participé à l’individualisation des œuvres, posant les bases des premières classifications stylistiques. Ils participèrent enfin à cette approche universaliste des arts marquant la première décennie du XXème siècle, sortant d’un cadre centré sur les arts européens ; une approche dont il faut relever qu’elle s’inscrit aussi dans le cadre du mouvement colonial expansionniste, avec ses prolongements sous forme des expositions universelles puis des expositions coloniales.

Chapitre III : Paris-New-York : axe d’échanges d’oeuvres et d’idées (1914-1924)

A l’instar du mouvement qui s’observe pour l’art contemporain, New-York tend à devenir le nouveau centre de gravité de l’appréhension des objets africains en tant qu’oeuvres d’art.

En Europe, le processus de transformation en œuvres d’art se fit à l’intersection des avants gardes et de l’expansion du concept d’antiquités. Aux Etats-Unis, rien de tel : d’emblée, arts de l’Afrique et art moderne ne font qu’un. Par ailleurs, avec la présence d’une importante population afro-américaine, « la volonté de définir une modernité typiquement américaine inséra les objets africains dans des interprétations théoriques essentiellement fondées sur un raccourci racial considérant dans une même perspective Africains et Afro-américains.

La Washington Square Gallery ouverte en 1914 par le sculpteur Michael Brenner (1885-1969) et le peintre Robert Coady (1876-1921) expose d’emblée Art moderne – Picasso, Derain, le Douanier Rousseau, Juan Gris etc – mais aussi œuvres africaines et antiquités égyptiennes. Avec une question qui n’est pas celle du statut des œuvres africaines mais plutôt celle de leur contribution à une modernité spécifiquement américaine.

Paul Guillaume sera le principal marchand qui alimentera les Etats-Unis. Plusieurs rencontres décisives en ont fait un personnage central, particulièrement celle avec Apollinaire. Paul Guillaume vient en réalité aux arts moderne par les arts d’Afrique, et non l’inverse. Fondateur de la « Société d’art et d’archéologie nègre, il s’efforça de participer à la transformation conceptuelle de ces objets. Si sa cible est notamment les avants-gardes artistiques, probablement anticoloniales, son système d’approvisionnement repose quant à lui sur le personnel colonial et son administration, par le biais d’articles et publicités dans les journaux spécialisés.

Paul Guillaume fournit les objets pour l’une des premières expositions consacrées aux arts africains, via la galerie 291 fondée en 1905 par le photographe Alfred Stieglitz, galerie qui jouait le rôle de centre névralgique de promotion des avants gardes européennes. Marius de Zayas, collaborateur de Stieglitz, forgea dès 1911 le projet de cette exposition qui se tint du 3 novembre au 8 décembre 1914, intitulée « Statuary in Wood by African Savages : The Root of Modern Art ». Premier volet d’un triptyque poursuivi avec les expositions de Picasso et Braque, puis de Picabia. L’exposition fit découvris l’art africain à Man Ray ou Charles Sheeler entre autres.

On doit relever que le contexte de valorisation des arts africains aux Etats-Unis, avec notamment l’assimilation conceptuelles aux oeuvres d’art modernes européennes, ainsi que les routes de l’approvisionnement qui passent par l’Europe, tout cela dissocie les œuvres de leurs fonctions d’origine en Afrique et du contexte colonial.

Paul Guillaume s’efforce alors, dans cette période qui fait de lui un intermédiaire incontournable, d’asseoir la légitimité des objets qu’il propose sur un statut d’antiquité, qui serait gage d’authenticité, avec des datations fort anciennes souvent parfaitement fantaisistes. Par ailleurs, on s’efforce alors d’attribuer une provenance géographique, un lieu d’origine.

Zayas publie en 1916 « African negro Art : Its influence on Modern Art », non dénué de simplifications et préjugés racistes, dont l’intérêt, selon Helen Shannon, réside toutefois dans une tentative de résoudre la contradiction apparente de la démarche d’artistes d’avant-garde allant puiser dans les « arts primitifs » en tant que source d’évolution et non de régression, démarche radicale d’appropriation à une époque de dénigrement racial.

Dans son album « Sculpture nègres » (1917), Paul Guillaume s’empare à son tour du genre de la publication illustrée. Apollinaire en assure la préface, portant le trait sur la dimension esthétique des objets. Paul Guillaume s’essaye pour sa part à une ébauche « d’analyse méthodologique des styles ». Les bases sont jetées d’une approche qui se poursuivra à travers les décennies suivantes, celle d’une typologie basée sur des critères esthétiques, et le concept « One Tribe, One Style » (Sydney Kasfir).

Le courage au combat des soldats africains pendant la guerre de 1914-18 fait évoluer le regard. Paul Guillaume n’hésite pas à l’exploiter. 1919 : « Première exposition d’art nègre et d’art océanien », aida par le collectionneur André Level, qui préface le catalogue avec Henri Clouzot. Exposition qui fut un succès. Succès suivi et amplifié par la fameuse « Fête nègre » organisée par Paul Guillaume à la Comédie des Champs Elysées le lundi 10 juin 1919. Deux évènements donc, qui lancèrent ce qui fut appelé la « négrophilie ».

De Zayas doit fermer sa galerie mais poursuit collaborations et expositions sur son thème favori, les liens entre art africain et cubisme, participant à soutenir leur développement.

Pourtant non dénué de préjugés racistes, il participa à l’exposition organisée en 1918 par la Negro Library Association, prêtant 21 œuvres. Les arts de l’Afrique furent pour la première fois exposés dans le but d’être « utilisés à des fins de valorisation d’une identité noire, manifestation qui préfigure le mouvement de la Harlem Renaissance ».

Outre la connexion entre Arts d’Afrique et art moderne, les Etats-Unis sont en effet le lieu d’une « assimilation des arts africains à une identité urbaine, elle-même liée à la communauté afro-américaine ». Le mouvement Harlem Renaissance prit forme dans des villes industrielles du Nord (New-York, Chicago, Philadelphie, Baltimore etc ). « Cette idée de « renaissance » repose à la fois sur la migration massive d’Afro-Américains du Sud rural vers le Nord industriel, un sentiment accru de fierté en raison de l’engagement de bataillons d’infanterie composés de Noirs dans la Première Guerre Mondiale, mais aussi l’accès de ce même collectif à un niveau d’éducation plus élevé.

L’une des conséquences les plus manifestes de ce mouvement de pensée fut l’explosion de créativité qui secoua toutes les disciplines artistiques, notamment le théâtre, la musique, les beaux arts et la littérature ». L’une des grandes figures en fut le philosophe Alain LeRoy Locke. Il acquit notamment près de 1000 objets africains issus de la collection du Bruxellois Raoul Blondiau, avec le projet de créer un musée d’arts africains au coeur du quartier noir de New York, un futur Harlem Museum of African Art. Projet aujourd’hui largement oublié, avec une partie substantielle de la collection mise à l’abri dans la réserve d’une bibliothèque de Harlem, mais objectif atteint à travers les expositions et publications diverses, qui inspirèrent nombre d’artistes.

In fine il faut relever des contextes de réception des art d’Afrique qui sont différents entre Europe et Etats-Unis, mais aussi une densité exceptionnelle d’échanges entre la France et les Etats-Unis.

Yaëlle Biro conclut brillamment : « L’une des grandes contradictions de cette période et de la réception des arts de l’Afrique en Occident est la suivante : alors même que ces œuvres d’Afrique sortent du chaos de la curiosité et de l’ethnographica, et que leurs qualités plastiques commencent à être valorisées et assimilées, elles se trouvent progressivement incorporées dans une autre histoire qui n’est pas la leur, celle des avant-gardes européennes et américaines. Elles deviennent parfois un accessoire, parfois un outil permettant d’expliquer l’abstraction et le cubisme, une note en bas de page de l’histoire des avant-gardes, et ne sont perçues et appréciées que pour ce qu’elles nous du nouvel art occidental : c’est précisément ce mécanisme qui perdurera et qui sera intensment critiqué soixante ans plus tard en 1984 à l’occasion de l’exposition du MoMA « ‘Primitivism’ in Twentoeth Century Art. ».

Chapitre IV / La collection John Quinn : Construction d’un pédigree occidental.

Ce chapitre se rapporte à la plus importante collection américaine de sculptures africaines se trouvant avant 1920 entre les mains d’un particulier. Sans reprendre ici les intéressantes conditions de sa constitution puis de sa dispersion, relevons le rôle joué par Quinn dans la célèbre exposition de l’Armory Show, mêlant notamment artistes contemporains vivants et art africain. In fine, cette collection importe aussi par l’illustration de la construction de pédigrees, dans un processus de circulations et reproductions successives.

Car dans cet ouvrage passionnant il est avant tout question des multiples chemins de la réception des arts d’Afrique en Occident, du regard de l’Occident sur ces objets transformés en œuvre d’art. Une transformation qui est l’oeuvre d’un réseau d’acteurs engagés en ce sens et non le fruit d’une évolution naturelle à partir de leur apparition dans les ateliers d’artistes. Coexistent deux regards, le regard colonial et le regard d’amateur, dans les deux cas portant sur des objets trophées, « signalant dans un cas le triomphe du pouvoir colonial, et dans l’autre celui de la pensée moderne occidentale ».

« C’est donc un processus éminemment politique qui ne peut pas être considéré en dehors du cadre du rapport de l’Occident à l’Afrique ». Histoire coloniale, histoire de l’esclavage. « Dans les deux cas, la réappropriation des œuvres se fait à l’ombre d’une version imaginée de l’espace créateur, le continent africain. Ainsi, pensée dans un temps et un espace imaginaires, l’Afrique est perçue comme un lieu lointain mais persistant, à la fois passé et présent. Ces tensions entre ces espaces géographiques et temporels faisant à la fois référence à un ailleurs et à un avant, tout en étant axés sur l’Occident et sur le présent, se retrouvent dans l’assimilation simultanée et légitimatrice des œuvres d’Afrique à l’Antiquité et à l’art moderne ».

L’ouvrage poursuit les efforts faits vers une approche moins euro-centrée. « Les arts de l’Afrique doivent désormais être considérés dans une histoire de l’art transnationale et globale, et non pas dans le cadre mono-focal d’une histoire de l’art occidentale. Un tel cadre d’investigation prendrait en compte les réponses locales aux demandes extérieures et repositionnerait les artistes d’Afrique comme acteurs actifs d’une histoire de l’art élargie. (…) il est possible d’espérer que c’est en toute connaissance de cause, en pleine compréhension du contexte sociologique et historique de la création des œuvres d’Afrique et de l’histoire de leur circulation, que l’on pourra – peut être – laisser les œuvres remplir leur fonction d’enchantement ».

Mon avis : *****

Un ouvrage passionnant et indispensable par la déconstruction des processus de fabrication du regard, les sources documentaires, l’accessibilité du texte, l’iconographie, et les diverses monographies qui illustrent les propos de l’auteure, qui mettent l’accent sur des individualités moins connues du grand public. Le lecteur pourra compléter éventuellement avec des éléments sur des parcours plus connus pour une vision exhaustive, et faire le lien avec la valorisation de certains styles dans des proportions sans commune mesure avec d’autres jusqu’à nos jours, établissant ainsi un lien plus direct encore avec notre regard contemporain. Il reste de la place pour d’autres ouvrages ! Et celui-ci fera date, remarquable et à lire.

Soyez le premier à commenter